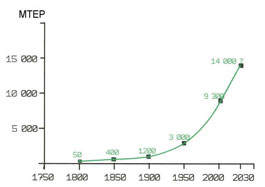

La consommation mondiale d’énergie est restée longtemps très stable : l’énergie était principalement d’origine solaire (biomasse, etc.), aérienne, hydraulique et animale.

Figure 1 : Consommation mondiale annuelle d’énergie primaire. (Source : edf)

Figure 1 : Consommation mondiale annuelle d’énergie primaire. (Source : edf)

Ce n’est qu’à partir de 1850 que la révolution industrielle a provoqué une augmentation brutale des besoins en énergie fossile. Ceux-ci ont continué à augmenter de façon exponentielle à cause de deux effets simultanés : l’augmentation de la consommation de biens et d’équipements et la croissance de la population.

On estime aujourd’hui que la demande mondiale pour toutes les formes d’énergie devrait augmenter de 54% au cours des 20 ans à venir, mais seulement de 33% dans les pays industrialisés.[1] En effet, la demande a tendance à ralentir dans les pays industrialisés, mais continue à augmenter dans les pays en développement.

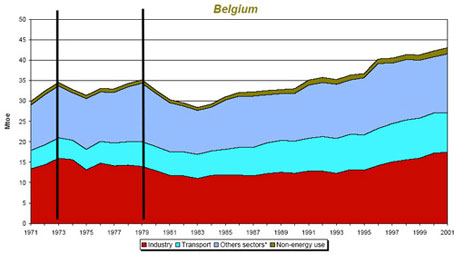

En Belgique, après une période de prise de conscience lors des deux chocs pétroliers, la consommation d’énergie des ménages est à nouveau repartie à la hausse! La récente flambée des cours du pétrole de 2004 aura peut-être une influence sur le comportement des consommateurs.

Figure 2 : Augmentation de la consommation finale d’énergie en Belgique de 1971 à 2001. (Source : IEA Energy Statistics)

Figure 2 : Augmentation de la consommation finale d’énergie en Belgique de 1971 à 2001. (Source : IEA Energy Statistics)

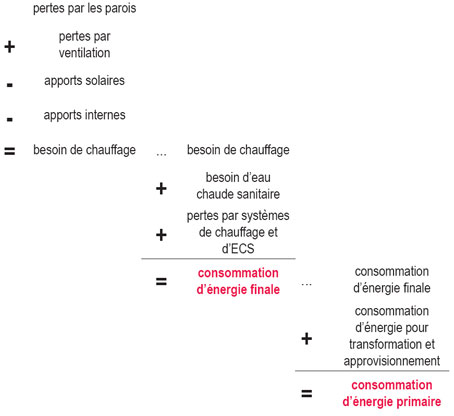

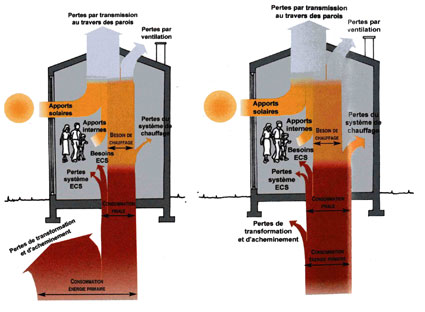

- consommation d’énergie finale : quantité d’énergie réellement utilisée (le mazout livré, l’électricité consommée,…) pour un service.

- consommation d’énergie primaire : consommation d’énergie finale + quantité d’énergie perdue lors de la transformation et la distribution. Ce schéma illustre les concepts d’énergie finale et d’énergie primaire dans le cadre du chauffage d’une habitation.

Figure 3 (d’après Pour une amélioration de la performance énergétique

des logements neufs, MRW, édition 2004)

Figure 3 (d’après Pour une amélioration de la performance énergétique

des logements neufs, MRW, édition 2004)Dans le passé, tout débat sur l’énergie finissait tôt ou tard par mettre en avant le fait que les ressources énergétiques n’étaient pas inépuisables et qu’un jour ou l’autre nous viendrions à manquer d’énergie. Aujourd’hui, avant même cette échéance, nous sommes confrontés aux conséquences d’une utilisation toujours plus irresponsable de nos ressources qui débouche sur la production de quantités excessives de sous-produits et de déchets. La plupart des risques environnementaux actuels trouvent en effet leur origine dans nos modes de production et d’utilisation de l’énergie.

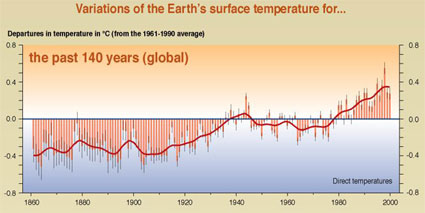

Certains gaz, tels que le CO2, les NOX et le SO2, principalement issus de la combustion des carburants fossiles, de l’activité industrielle et de la déforestation, contribuent au dérèglement de l’effet de serre qui menace notre climat : la Terre vient d’ailleurs de vivre, depuis 1990, neuf de ses années les plus chaudes.

Figure 4 : Variation de la température de la surface de la terre ces 140 dernières années. (Source : Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat - GIEC)

Figure 4 : Variation de la température de la surface de la terre ces 140 dernières années. (Source : Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat - GIEC)

L’accroissement de l’effet de serre est une réalité, et ses effets, à la lumière des travaux les plus récents (ceux du GIEC[2] entre autres), risquent de franchir des seuils au-delà desquels les conséquences seront imprévisibles et/ou irréversibles.

D’autre part, certains gaz utilisés pour la production de froid ainsi que pour la climatisation (les CFC, HCFC et les halons principalement) provoquent une dégradation de la couche d’ozone, qui laisse alors passer les rayons UV-B. Ces rayons peuvent avoir des effets nocifs tant sur l’écosystème que sur la santé. Le fameux trou dans la couche d’ozone, avec ses 28 millions de kilomètres carrés, s’étend maintenant au-delà de l’Antarctique et, dans des pays comme le Chili, l’Afrique du Sud ou l’Australie, on constate un nombre accru de personnes atteintes de cataracte ou de cancer de la peau.[3]

Les pluies acides sont une forme de pollution atmosphérique causée par les oxydes de soufre et les oxydes d’azote. Ces gaz, principalement issus des usines et des automobiles, acidifient les nuages et retombent sous forme de pluies qui affectent gravement les écosystèmes.[4]

Les déchets nucléaires issus de la production d’énergie atomique représentent également un risque sans précédent pour les générations à venir, certains déchets restant en activité pendant des milliers d’années. À l’heure actuelle, aucune solution n’a été trouvée pour les retraiter de façon satisfaisante. Ni l’enfouissement ni le stockage ne peuvent être considérés comme durablement fiables. Ces déchets représentent donc une charge financière importante (entretien des sites, contrôle, etc.) qui pèsera sur les générations futures.

Par ailleurs, la déforestation, à des fins agricoles et/ou de production de bois d’œuvre, est une des principales causes de la désertification des sols. En plus de la diminution de la diversité biologique et des conséquences pour les populations locales, la disparition des grandes forêts tropicales a un effet certain sur le climat de la terre. En effet, ces forêts émettent des quantités importantes d’oxygène et absorbent beaucoup de CO2.[5]

Enfin, le transport maritime du pétrole crée un risque majeur de marées noires aux conséquences dramatiques pour les océans, les côtes et leurs occupants.

Figure 5 (Source : http://membres.lycos.fr/mercitotal)

Figure 5 (Source : http://membres.lycos.fr/mercitotal)

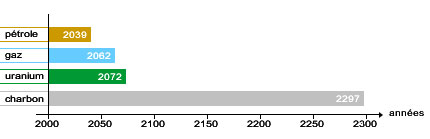

Les combustibles fossiles qui menacent le climat et la Terre en général sont disponibles en quantités limitées. Même si le problème n’est pas catastrophique dans l’immédiat, la moitié des réserves prouvées de pétrole et le tiers de celles de gaz seront déjà consommées en 2020. Les réserves de gaz permettront juste d’atteindre 2060, mais celles de pétrole seront insuffisantes, surtout si on considère la situation géopolitique actuelle où la consommation de pays comme l’Inde ou la Chine devient considérable. Seul le charbon, qui est, malheureusement, le plus important émetteur de CO2 et de polluants, offre des réserves de quelques siècles. Ces échéances sont finalement fort proches en regard au temps qu’il faudra pour développer de nouveaux systèmes énergétiques capables d’exploiter de nouvelles ressources, comme par exemple les piles à combustibles, etc.

Figure 6 : Réserves en énergies fossiles. (Source : BP statistical review 1997)

Figure 6 : Réserves en énergies fossiles. (Source : BP statistical review 1997)

Contrairement à certaines idées reçues, le nucléaire ne représente que 5 à 6% de l’énergie consommée aujourd’hui au niveau mondial et ne dépassera pas, même dans les scénarios les plus “favorables”, les 7 ou 8%.[6] De plus, les réserves d’uranium seront épuisées avant la fin de ce siècle. A long terme, l’énergie nucléaire n’est donc une solution ni au problème de l’effet de serre, ni à celui de l’épuisement des énergies fossiles. Quelle que soit sa contribution future, le problème des déchets et le risque d’un accident majeur constitueront toujours une menace considérable, et la prolifération des matières radioactives, une entrave à la paix.

La plupart des technologies promettant l’abondance énergétique (fusion, centrales solaires sur orbite, surgénérateurs…) ne verront au mieux le jour que dans un demi-siècle. En supposant qu’elles puissent tenir leurs promesses, celles-ci seront de toutes façons très coûteuses. L’humanité ne peut faire le pari d’attendre.

Enfin, le contexte actuel est celui d’un renchérissement continu des prix de l’énergie, comme en témoigne la flambée du prix du baril de pétrole fin 2004. On considère aujourd’hui que ces prix vont continuer à augmenter, pas seulement à cause des capacités limitées du secteur de la production et du raffinage, qui limitent l’offre, mais aussi par la demande croissante émanant notamment des pays émergents, la Chine en tête. On a vu, en Belgique, que cette situation internationale n’est pas sans conséquence sur la politique intérieure et l’état de la nation : la hausse du prix du mazout plonge certaines catégories de la population dans la détresse, le gouvernement crée le “fond mazout”, remis en cause par le Conseil d’Etat, etc.

Face à un tel constat, la seule alternative consiste à changer notre regard sur l’énergie : mieux consommer au lieu de produire plus. Ce principe est d’ailleurs applicable à toutes les ressources en général : eau, matériaux de constructions, espace etc.

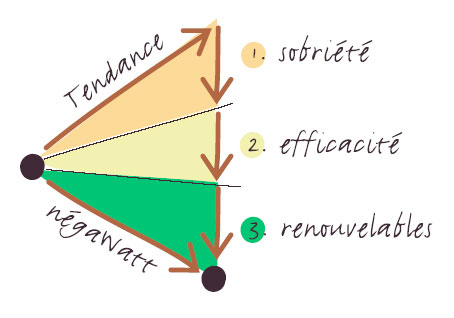

Les trois piliers suivants, issus de la démarche négaWatt[7], guident l’application du principe “mieux consommer au lieu de produire plus”.

Figure 7 : La démarche négawatt. (Source : NégaWatt asbl)

Figure 7 : La démarche négawatt. (Source : NégaWatt asbl)

Due à Amory LOWINS, fondateur du Rocky Mountain Institute et auteur du fameux “Facteur 4”11, la notion de production de négaWatts est une conception analogue à la production de kiloWatt électrique.

Les négaWatts ne concernent cependant pas que l’électricité mais s’appliquent à toutes les formes d’énergie. Les négaWatts caractérisent donc l’énergie non-consommée grâce à un usage plus sobre et plus efficace de l’énergie.

Par exemple, un groupe d’universitaires américains a démontré que les programmes d’économie d’électricité seraient 5 à 6 fois moins coûteux que la construction de nouvelles centrales.

La sobriété énergétique consiste à supprimer les gaspillages absurdes et coûteux à tous les niveaux de l’organisation de notre société et dans nos comportements individuels.

La sobriété n’est ni l’austérité ni le rationnement : elle répond à l’impératif de fonder notre avenir sur des besoins énergétiques moins boulimiques, mieux maîtrisés, plus équitables. Elle s’appuie sur la responsabilisation de tous les acteurs, du producteur au citoyen.

L’efficacité énergétique consiste à réduire le plus possible les pertes par rapport à la ressource utilisée et à augmenter le rendement des transformations énergétiques. Le potentiel d’amélioration de nos bâtiments, de nos moyens de transport et des appareils que nous utilisons est en effet considérable : il est possible de réduire d’un facteur 2 à 5 nos consommations d’énergie et de matières premières à l’aide de techniques déjà largement éprouvées (eau chaude solaire, meilleure isolation etc.). La maison passive illustre particulièrement bien ce concept. En effet, il s’agit d’une technologie maîtrisée et efficace qui repose uniquement sur des techniques existantes. On est loin d’un système expérimental dont on ignorerait tout des effets secondaires.

Dans le cas d’un chauffage à l’électricité, pour obtenir un kWh d’énergie finale consommée dans une maison, la quantité d’énergie primaire (gaz, pétrole ou uranium) nécessaire pour la transformer en électricité et pour l’acheminer depuis la centrale de production jusqu’à la maison est d’environ 3 kWh d’énergie primaire (dont 2 sont perdus dans la transformation et le transport). Il y a donc un énorme gaspillage d’énergie (67 %) avant même son utilisation… C’est pourquoi l’usage de l’électricité doit être réservée à des utilisations pour lesquelles il n’existe guère d’autres alternatives (force motrice, appareils électroménagers, etc.) mais certainement pas le chauffage.

Dans le cas du chauffage au moyen d’un combustible fossile, les pertes sont moins importantes (figure 8).

En bref, l’électricité a un coefficient d’énergie primaire de 2,5 à 3. Le gaz, se limite à 1,15 alors que les granulés de bois, par exemple, ont seulement un coefficient d’énergie primaire de 0,712, d’où l’intérêt des ressources en biomasse.[10]

Figure 8 : Bilan d’énergie primaire pour un chauffage à l’électricité (à gauche)

et pour un chauffage avec combustible fossile (à droite).

(Source : Pour une amélioration de la performance énergétique des logements neufs, MRW, 2004)

Figure 8 : Bilan d’énergie primaire pour un chauffage à l’électricité (à gauche)

et pour un chauffage avec combustible fossile (à droite).

(Source : Pour une amélioration de la performance énergétique des logements neufs, MRW, 2004)Les actions de sobriété et d’efficacité réduisent nos besoins d’énergie à la source. Le solde doit être fourni à partir d’énergies renouvelables issues de ressources naturelles inépuisables.

Une source d’énergie est renouvelable si le fait d’en consommer n’en limite pas sa consommation future du fait de son épuisement ou des dommages impliqués pour l’environnement et la société. Ainsi, les éoliennes transforment l’énergie du vent ; les centrales hydrauliques, celle de l’eau ; l’architecture bioclimatique, les capteurs thermiques, les cellules photo-voltaïques utilisent l’énergie du soleil ; la biomasse, la biométhanisation, la gazéification, les biocarburants se servent du bois et de certains résidus organiques ; la géothermie de la chaleur de la terre ; certaines turbines utilisent même l’énergie des vagues ou des marées…

Bien réparties, décentralisées, n’ayant qu’un faible impact sur notre environnement, les énergies renouvelables (solaire, hydraulique, éolien, biomasse) sont les seules qui permettent d’équilibrer durablement nos besoins en énergie avec les ressources de notre planète.

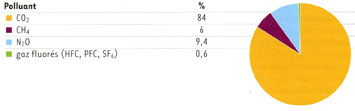

En 1997, de nombreux pays se sont réunis à Kyoto (Japon) pour signer un accord qui prévoit de réduire globalement de 5% les émissions de gaz à effet de serre (GES, dont le CO2 principalement, cf. figure 9) des pays développés par rapport à leur niveau de 1990. A l’issue de cette conférence, les États européens se sont engagés à réduire en 2010 leurs émissions de GES de 8% par rapport à leur niveau de 1990. Après répartition entre les différents pays, ceci revient pour la Belgique à une diminution de 7,5 % (par rapport à 1990).

Figure 9 : Contribution de CO2, CH4 et N2O aux émissions de gaz à effet de serre

en Région Wallonne en équivalent CO2 . (Source : inventaire Corinair 1999 de la DGRNE)

Figure 9 : Contribution de CO2, CH4 et N2O aux émissions de gaz à effet de serre

en Région Wallonne en équivalent CO2 . (Source : inventaire Corinair 1999 de la DGRNE)

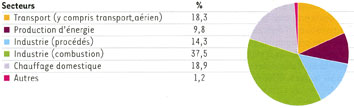

La figure 10 donne la répartition des émissions de CO2 par secteur. On constate que près d’un cinquième (18,9%) du rejet de CO2 dans l’atmosphère est issu du chauffage domestique! Le bâtiment est donc le deuxième émetteur de CO2 après l’industrie (51,8%) et juste avant les transports. Dans le cadre des accords de Kyoto, le bâtiment est donc un secteur clé pour la Belgique si elle désire réellement tenir ses engagements.

Figure 10 : Répartition des émissions de CO2 en Région Wallonne, par secteur.

(Source : Inventaire Corinair 1999 de la DGRNE)

Figure 10 : Répartition des émissions de CO2 en Région Wallonne, par secteur.

(Source : Inventaire Corinair 1999 de la DGRNE)

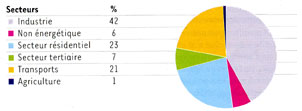

La figure 11 considère les énergies consommées : le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire) représente 30% du total des énergies contre 42% pour l’industrie et 21% pour les transport. Ici aussi, le bâtiment apparaît comme un secteur clé.

Figure 11 : Consommation d’énergie finale en Région Wallonne, par secteur.

(Source : Inventaire Corinair 1999 de la DGRNE )

Figure 11 : Consommation d’énergie finale en Région Wallonne, par secteur.

(Source : Inventaire Corinair 1999 de la DGRNE )

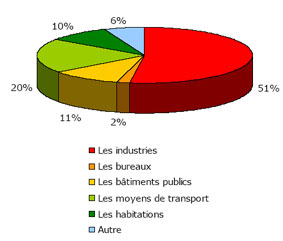

La Région Wallonne a récemment réalisé une enquête auprès du grand public à propos de l’énergie.[11] A la question de savoir dans quel secteur il convient prioritairement d’effectuer des économies d’énergie, c’est le secteur de l’industrie qui l’emporte (figure 12). La place secondaire accordée aux habitations et, dans une moindre mesure, aux transports, dénote une assez faible auto responsabilisation de la part des citoyens ou en tous cas un manque flagrant d’information.

Figure 12 : Lieu où il convient prioritairement d’effectuer des économies d’énergie.

(Source : SONECOM pour la Région Wallonne, 2004)

Figure 12 : Lieu où il convient prioritairement d’effectuer des économies d’énergie.

(Source : SONECOM pour la Région Wallonne, 2004)

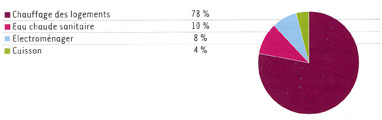

Si on examine la consommation d’énergie finale dans le secteur résidentiel (figure 13), il est remarquable de constater que la plus grande partie de l’énergie est consacrée au chauffage (78%). Dans ce contexte, la promotion des maisons passives - qui se passent d’installation de chauffage conventionnelle et ont une consommation énergétique limitée - propose une démarche réellement importante et prometteuse. Leur objectif est de fournir une technique de construction efficace par rapport à l’enjeu de l’énergie.

Figure 13 : Répartition de la consommation d’énergie finale

au sein du logement. (Source : inventaire 1999 de la DGTRE )

Figure 13 : Répartition de la consommation d’énergie finale

au sein du logement. (Source : inventaire 1999 de la DGTRE )

L’architecte est l’interlocuteur le mieux placé pour intervenir dans la réduction de la consommation énergétique du secteur du bâtiment ; peut-être doit-il intégrer à sa mission de conseil et de conception une démarche de conscientisation… Bien entendu, cette démarche ne doit pas rester isolée. Il faut au contraire qu’elle s’inscrive dans un contexte général d’information de la part des pouvoirs publics, dans l’enseignement etc.

Ce premier chapitre s’est surtout focalisé sur la problématique de l’énergie. Dans le contexte environnemental actuel, il est bien évident qu’il s’agit là d’une question fondamentale.

Le souci de pratiquer une architecture plus respectueuse de l’environnement et engagée dans la mise en œuvre du développement durable ne peut s’en tenir à cette seule question. D’autres aspects de l’architecture abordant la gestion globale des ressources méritent une réflexion approfondie, mais cela sort du cadre de ce mémoire.

Un de ces aspects concerne notamment les matériaux de constructions. Il faut d’abord s’interroger sur leur disponibilité à long terme. Celle-ci n’est pas garantie pour des matériaux de base tels que le fer, le cuivre, l’ardoise…[8] De plus en plus, l’architecte devra penser à employer des matériaux d’origine renouvelable. Le devenir des matériaux en fin de cycle (rénovation, destruction) doit aussi être envisagé, tout comme d’autres aspects énergétiques tel que celui de l’énergie grise, qui sera traité plus loin.

La question du territoire et de la disponibilité de l’espace va se poser aussi de manière cruciale sous peu. L’urbanisation (voire la “rurbanisation”) et le mitage du territoire sont des phénomènes généralisés en Belgique et dans le monde développé. On construit toujours plus de logements, de bureaux, de halls industriels, de routes, etc. Entre 1980 et 1996, la surface occupée par des parcelles bâties a augmenté de 44% en Wallonie et de 13% à Bruxelles.[9] Dans une société “où presque chacun rêve de sa petite maison à la campagne”, une réflexion approfondie sur la consommation de l’espace devra être menée et sans doute un changement de mentalité devra s’opérer. Le rôle de l’architecte dans cette question est évidemment primordial. Il doit être l’instigateur d’une meilleure gestion de l’espace tout en rencontrant le souhait d’intimité, de tranquillité, d’espace… du maître de l’ouvrage.

haut de page[1]Energy Information Administration, USAretour texte

[2]GIEC : Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat ; son appellation anglaise est IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change (site: http://www.ipcc.ch) ; voir par exemple le site de J.-M. Jancovici : http://www.manicore.com/documentation/serre/GIEC.html

[3]Smee, Véronique, www.novethic.fr

[4]La voie verte mc, site Web d’Environnement Canada, www.ec.gc.ca/pluiesacides/

[5]Réseau des conseillers forestiers de l’agence canadienne de développement international, http://www.rcfa-cfan.org/french/f.issues.12.html

[6]Réseau sortir du nucleaire, état des lieux 2002-2003, www.sortirdunucleaire.org

[7]Association negaWatt, Manifeste négaWatt, avril 2003, http://www.negawatt.org

[8]Ramade, François, Elements d’écologie – écologie appliquée, McGraw-Hill, Paris, 1991

[9]Roland, Jean-Luc, Vers un développement durable à Bruxelles et en Wallonie – Des indicateurs pour la réflexion et l’action, Centre d’Etudes et de Formation en Ecologie, Namur, 1998.

[10]Gesamt-Emissions-Modell Integrierter Systeme (GEMIS), Version 4.0, Öko-Institut, Darmstadt 2000.

[11]Synthèse des résultats disponible sur http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/?IDR=1710

Site de Adeline Guerriat sous contrat creative commons

Site de Adeline Guerriat sous contrat creative commons